Page

1.7 El cambio en la etnografía.

- Los primeros tiempos de la construcción etnográfica se caracterizan por estar disociados del trabajo de campo. Ello es bien evidente en el evolucionismo. Aunque con algunos de los antropólogos evolucionistas se inicia el trabajo de campo, la antropología que construyen es más bien de gabinete, profundamente especulativa. Cuando leemos las monografías de los evolucionistas descubrimos una insuficiente base empírica y, por el contrario, un gran contenido destinado a filosofar acerca de sus hipótesis. Se imaginan sociedades en evolución y concluyen explicando cuál ha podido ser el mecanismo de la evolución.

- Algunos antropólogos evolucionistas reunen auténticos arsenales de datos, pero carentes del amparo de una metodología rigurosa, lo cual se traduce en una pérdida de crédito. Un ejemplo lo hallamos en J.G. Frazer y su célebre The Golden Bough (1890), cuyo notable acopio de información se halla carente de sustento metodológico adecuado.

- Poco a poco, según va pasando el tiempo, algunos difusionistas ingleses y los particularistas norteamericanos van haciendo del trabajo de campo el centro de sus investigaciones. W. Rivers realizando su trabajo de campo en la India y en el Estrecho de Torres, y Franz Boas, haciendo lo propio entre los amerindios norteamericanos, constituyen dos excelentes ejemplos de este giro, casi copernicano, como exponentes respectivos del difusionismo y del particularismo. En los últimos años del siglo XIX el cambio en la construcción de la etnografía es ya un hecho.

- Estos antropólogos que recurren a la metodología del trabajo de campo se valen a menudo de intermediarios o, si se quiere, de consultores. Realmente, eligen a los informantes adecuados en las comunidades que estudian, y ellos son los que les proporcionan la información que precisan. Algunas veces se ha llamado a los primeros antropólogos que realizan trabajo de campo antropólogos de veranda, dado que, más que integrarse en la comunidad, reducen su quehacer a la información que les proporcionan los consultores.

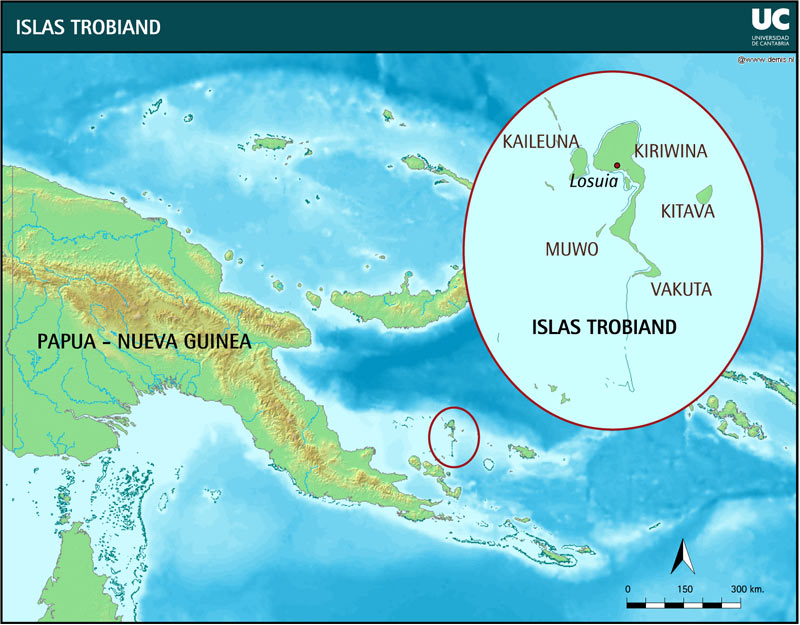

- En la segunda década del siglo XX se produce un nuevo cambio, y es el que se lleva a cabo cuando Malinowski y otros, siguiendo en alguna medida la senda abierta por sus maestros ingleses, proporciona un profundo contenido científico a la observación participante (sustituyendo a la realizada mediante informantes previamente escogidos). El antropólogo pasará un largo tiempo con la comunidad estudiada, conociendo su lengua, sus normas, sus creencias y sus valores. El ejemplo de su trabajo en las Islas Trobiand ilustra cuanto se acaba de decir. Los argonautas del Pacífico occidental (1922) contiene una minuciosa descripción de la técnica antropológica del trabajo de campo.

- La etnografía de los funcionalistas es profundamente sincrónica, sin apenas contemplaciones diacrónicas, por lo que, no en vano, se halla definida por un profundo "realismo etnográfico". Eso explica que la redacción esté realizada en lo que se denomina presente etnográfico. Las obras rezuman intemporalidad, lo cual se explica, en parte, porque las estudiadas son “sociedades frías”, siguiendo con la denominación que emplearía Claude Lévi-Strauss para referirse a las sociedades “arcaicas”. Las obras de los funcionalistas, en las cuales a menudo la cultura se disuelve en parte en la estructura social, son minuciosas monografías que han pasado a formar parte de uno de los modelos clásicos de la antropología.

- En el último tercio del siglo XX el interpretativismo adquiere importancia progresiva. La etnografía trata de interpretar o descifrar el “texto” de la cultura de los nativos oestudiados. El antropólogo se convierte en un intermediario entre los nativos y los lectores: es un traductor o un interprete. Se suele citar a Geertz, La intepretación de las culturas (1973), como un maestro del interpretativismo, comparable con Malinowski cuando se habla del realismo etnográfico.

- En su posición más extrema esta etnografía es contestataria con la etnografía más clásica. Poco a poco, parte de la nueva etnografía se vuelve experimental y halla en la literatura el mecanismo que la permite adaptarse a la cultura que estudia. Clifford y otros son sus representantes. La rigurosa metodología de la etnografía clásica se disuelve ahora en la fuerza del texto.

- Una expresión bien conocida de esta antropología que se hizo poderosa en los años ochenta del siglo pasado es la llamada etnografía dialogística. El arte literario de mostrar el diálogo del antropólogo con los informantes nativos se convierte en el hilo conductor de innumerables obras antropológicas, a modo de exponentes de la nueva etnografía. La etnografía, desde este punto de vista, es arte o no es nada.

- Pero la antropología experimental que se abrió camino en los últimos lustros del siglo XX tuvo otras expresiones. Una de éstas es la etnografía reflexiva. El antropólogo, que era uno más en la observación participante del realismo etnográfico clásico, ocupará ahora un lugar central en la escena, de forma más notoria aún que en la etnografía dialogística. Ahora el antropólogo reflexiona en voz alta acerca de la cultura que estudia. La impronta literaria y el protagonismo del antropólogo son las características fundamentales de la etnografía reflexiva.

- Ahora el modelo paradigmático de la metodología etnográfica, el propio del realismo etnográfico, es tildado de romántico. El antropólogo ha dejado de creer en la existencia de islas culturales, en aquéllas que todavía, en alguna medida, existían en los tiempos de Malinowski. Un mundo cada vez más globalizado ha hecho que todas las culturas estén interconectadas, si es que, ya con anterioridad, no lo estaban en buen grado.

Last modified: Wednesday, 21 June 2017, 12:25 PM